Выставка «Persona» в Alina Pinsky Gallery предлагает взглянуть на жанр портрета как на диалог — между художником и моделью, произведением и зрителем, между миром внутренним и внешним. В экспозиции представлены работы российских художников прошлого века и современных: от академической живописи до выразительного модернизма, от психологии и метафизики до гротеска и психоделии — собрание лиц, масок и отражений.

Что такое портрет? Фиксация внешности или акт обнажения, где граница между «я» и образом становится эфемерной? В названии выставки — «персона» в юнгианском определении, то есть социально приемлемая маска, которую человек надевает, чтобы адаптироваться к ожиданиям окружающих. Маска защищает и одновременно ограничивает. Экспозиция пытается исследовать портрет как сложную игру субъекта и его проекции. Различия подлинного «я» и образа есть ключ к пониманию портрета как явления.

Название выставки также отсылает к культовому фильму Ингмара Бергмана «Персона» (1966), где драма личности как раз раскрывается через взаимодействия внутреннего «я» и «маски».

Выставка объединяет авторов разных поколений, работающих в различных медиа: живопись, графика, фотография. Смысловым центром экспозиции становится портретная галерея Наталии Турновой (р.1957). Её лики призваны ошеломлять. Гротескные гримасы воплощают человеческие страсти, аффекты и комплексы, а насыщенность красок усиливает психологическое напряжение. Этой экспрессии вторят портретные решения других участников выставки.

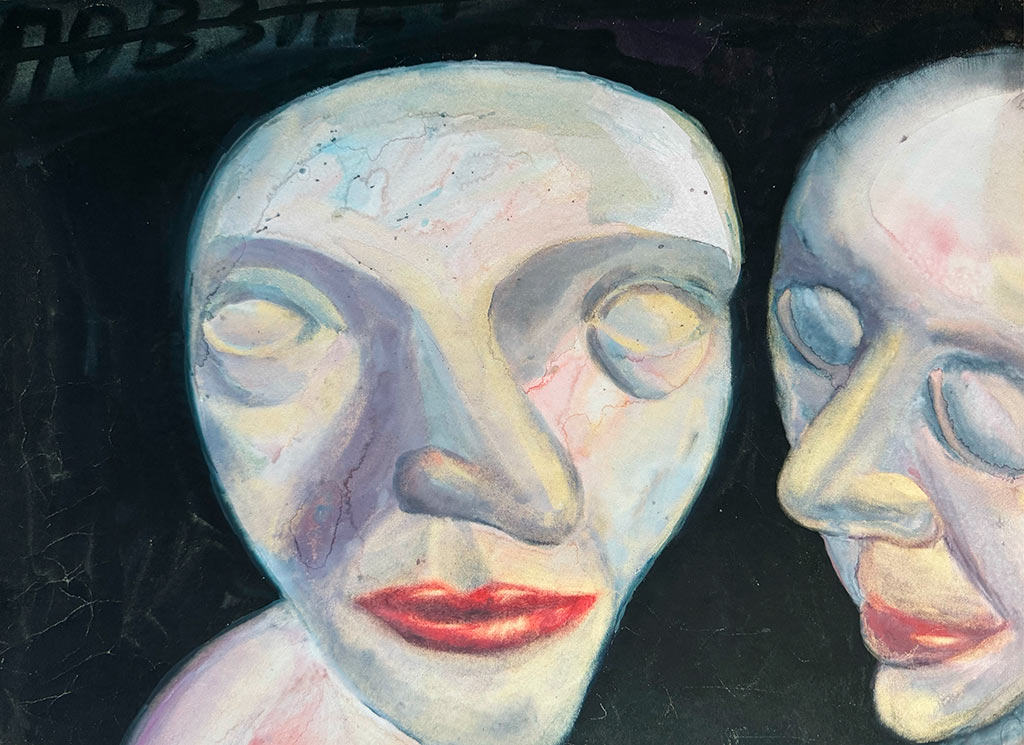

Лев Повзнер (р.1939) в серии «Люди на чёрном», начатой в 1970-х и продолженной в 2020-х, интерпретирует линию психологического портрета в сюрреалистическом ключе. Эти завораживающие бледные, искажённые, фантасмагоричные лица, будто проступающие из темноты, зыбкие и безмолвные, — лишены зрения и обращены внутрь себя.

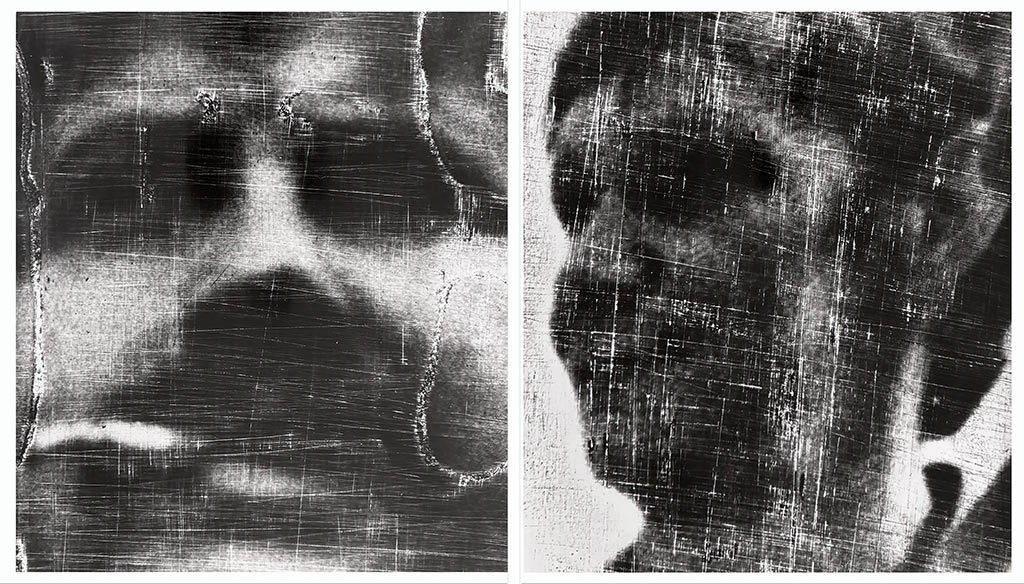

Елена Филаретова (р.1995) создаёт мерцающие монохромные портреты-призраки, образы на грани узнаваемости, играя с эмоциональным и визуальным восприятием зрителя.

Наташа Хабарова (р.1985) в своих ранних портретах допускает наблюдателя в сокровенное пространство внутренних переживаний. В редком для её практики Автопортрете (2012) она непривычно отводит взгляд, передавая состояние отчуждённости. Её работы погружают в интуитивный мир, где персона одновременно земна и сакральна.

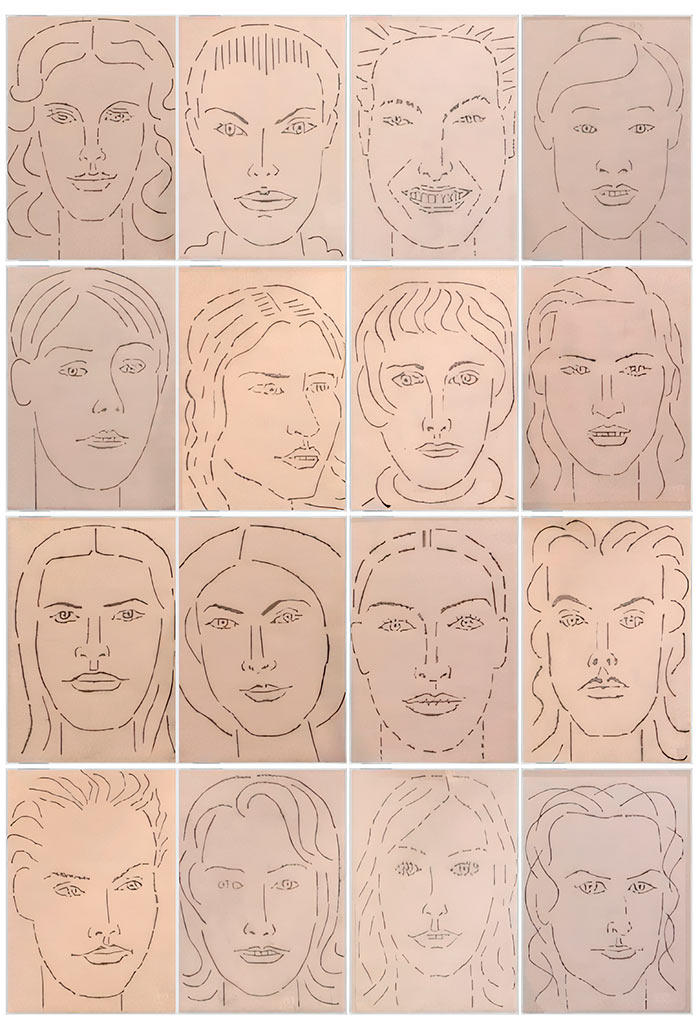

Игорь Шелковский (р.1937) представлен серией графических «пунктирных» портретов 1990–2000-х годов, а также масками. Особенность последних — пастельная палитра, скульптурная чёткость и предельная схематизация образа. Шелковский сводит изображение к элементарным формам — точкам, линиям, геометрическим структурам, из которых рождается лаконичный, но выразительный образ.

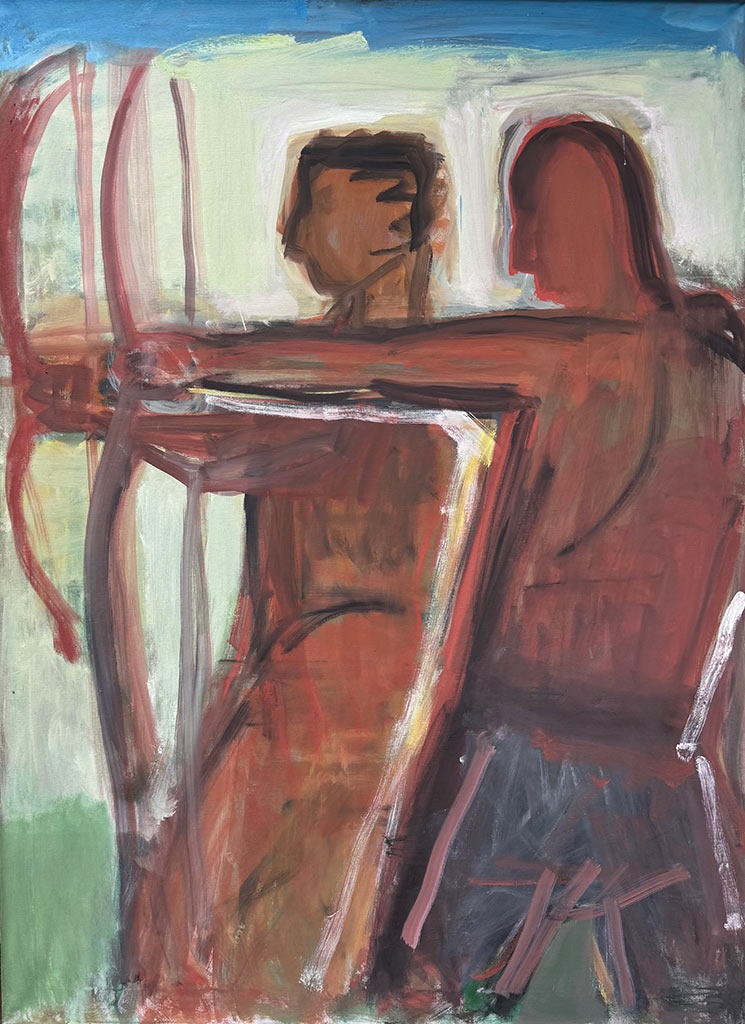

Трансцендентные образы живописных произведений Ирины Старженецкой (р.1943) передаются в динамике и незавершенности. Художница переводит иконографические каноны в абстрактную силуэтность, уходя от портретной конкретности.

Экспозиция включает также отдельные работы Евгения Музалевского (р.1995), Игоря Скалецкого (р.1978), Тима Парщикова (р.1983), Ахмата Биканова (р.1996), Владимира Сальникова (1948-2015), Евгения Кропивницкого (1893-1979), Николая Синезубова (1891-1956), Константина Терешковича (1902-1978). Впервые за долгое время выставляются фотографии Василия Кравчука (1956-1997).